Cesar Osvaldo López-Gutiérrez. Laboratorio de Investigación y Desarrollo Farmacéutico, Departamento de Farmacobiología, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México

e-mail: cesar.lgutierrez@alumnos.udg.mx ORCID: https://orcid.org/0009-0004-3377-7278

Licenciado en Químico Farmacéutico Biólogo, M en C en Química. Realiza investigación científica apegada a los puntos rectores de la química verde para el desarrollo de fármacos que impacten de manera positiva en la sociedad. Educar de manera apasionada, humana, consiente, respetuosa y profesional. Ha dictado conferencias relacionadas con temas de Cannabis.

Mario Eduardo Flores-Soto. Laboratorio de Neurociencias, División de Neurociencias, Centro de Investigación Biomédica de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social, Guadalajara, Jalisco, México

e-mail: mariosoto924@yahoo.com.mx ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5194-8569

Edgar Benjamín Figueroa-Ochoa. Laboratorio de Proyectos Modulares, Departamento de Química, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México e-mail: benjamin.figueroa@academicos.udg.mx ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4590-2393

Dalia Samanta Aguilar-Ávila. Laboratorio de Ingeniería de Alimentos, Departamento de Ingeniería Química, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México. E-mail: samanta.aguilar@academicos.udg.mx ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3820-3180

Nicte Selene Fajardo-Robledo. Laboratorio de Investigación y Desarrollo Farmacéutico, Departamento de Farmacobiología, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México. E-mail: nicte.fajardo@academicos.udg.mx ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3471-5835

Juan Manuel Viveros-Paredes. Laboratorio de Investigación y Desarrollo Farmacéutico, Departamento de Farmacobiología, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México. E-mail: juan.viveros@academicos.udg.mx ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7532-5614

Resumen

La Cannabis se relaciona con fines industriales, ceremoniales, lúdicos y terapéutico. Presenta flavonoides, terpenoides y fitocannabinoides. El Δ9-Tetrahidrocannabinol (Δ9-THC) mitiga el dolor,

estrés y hambre. El Δ9-THC posee efectos benéficos y adversos asociados a esquizofrenia, depresión o ansiedad. México es un país que produce toneladas de la Cannabis de forma ilegal y a través de productores artesanales o semiprofesionales genera productos cannábicos diversos. Estos productos no garantizan el control de calidad en la producción y de los efectos adversos para la salud humana. Se debe regularizar, investigar y educar; para maximizar los beneficios y reducir riesgos del consumo de estos productos.

Palabras Clave

Cannabis, Fitocannabinoides, Δ9Tetrahidrocannabinol, reducción de riesgos

Cite este artículo así: APA: López-Gutiérrez, C. Flores-Soto, M. Figueroa-Ochoa, E. Aguilar-Ávila, D. Fajardo-Robledo, N. Viveros-Paredes, J. (2025). Cannabis en la frontera de lo legal e ilegal en México. Quimiofilia, 2025, 4, (1), 11-15. MDPI y JACS: López-Gutiérrez, C.; Flortes-Soto, M.; Figueroa-Ochoa, E; Aguilar-Ávila, D.; Fajardo-Robledo, N.; Viveros-Paredes, J. Quimiofilia, 2025, 4,1, 11-15. DOI: https://doi.org/10.56604/qfla2025411115

Recibido: 14 de julio 2025. Aceptado: 2025 de agosto 2025. Publicado. 10 de septiembre de 2025. www.quimiofilia.com. ISSN: 2683-2364. Registro IMPI: 2052060 QUIMIOFILIA. Reserva de derechos al uso exclusivo 2022: 04-2019-062013201300-203

Reflexión rápida

¿Es la Cannabis legal o ilegal en México? ¿Por qué se ha incrementado el uso de los productos cannábicos en nuestro país?

Curso de 2 minutos

La Cannabis, es una planta que produce diversas biomoléculas como los fitocannabinoides, flavonoides, alcaloides y terpenos. Cada una

de estas biomoléculas posee efectos farmacológicos. Los efectos farmacológicos se explican porque estas moléculas actúan sobre el Sistema Endocannabinoide (SE). Los componentes del SE son enzimas de síntesis y degradación de endocannabinoides, proteínas transportadoras de moléculas lipídicas, receptores y sus propios ligandos endógenos (como anadamida y 2-araquidonoilglicerol). Los fitocannabinoides actúan como ligandos de diversos receptores presentes en las células del cuerpo humano. Los receptores cannabinoides más estudiados son el tipo 1 (CB1R) y el tipo 2 (CB2R). Los efectos farmacológicos relacionados a la Cannabis y SE son asociados al control del estrés crónico y postraumático, a la ansiedad o depresión, al control del metabolismo o hambre, así como el manejo de la inflamación o dolor por mencionar algunos de los más destacados. Sin embargo, no todos los cannabinomiméticos y fitocannabinoides han

sido estudiados por su fuerte implicación legal. Hace falta un marco normativo legal en México para explorar las bondades de la farmacología del SE y potencializar un uso responsable con reducción de

riesgo de efectos adversos.

Mini Biografía

Raphael Mechoulam (1930-2023). Profesor de Química Médica enfocado en el aislamiento de metabolitos naturales, célebre por ser el primero en aislar y caracterizar la estructura del fitocannabinoide psicoactivo denominado Δ9-Tetrahidrocannabinol (Δ9-THC), agonista al receptor cannabinoide tipo 1.

Introducción

El uso de la Cannabis en México se presenta en la actualidad como una alternativa potencialmente benéfica en el ámbito medicinal para pacientes con problemas de salud crónico degenerativas que no se resuelven con las estrategias terapéuticas convencionales. Esto, además; se asocia a una creciente percepción y aceptación del uso de productos derivados de esta planta para el consumo humano. Se sabe que un sector significativo de mexicanos ha usado productos derivados de la planta, principalmente aquellos

productos que se comercializan con presencia del fitocannabinoide llamado Cannabidiol (CBD). Sin duda alguna, estos argumentos podrían abrir la puerta a una mayor regulación y uso terapéutico

con un respaldo científico. Aunque el uso de la Cannabis en México presenta potenciales beneficios, especialmente en el ámbito medicinal, aún existen preocupaciones relevantes respecto a la

percepción del riesgo, el uso indebido y el impacto en la salud pública. Es fundamental fortalecer las regulaciones, la investigación y la educación para maximizar los beneficios y reducir los riesgos del consumo de la Cannabis en el país. En las siguientes

secciones expondremos algunos datos históricos del consumo, producción, tipos de productos artesanales o farmacéuticos a base de la Cannabis, mecanismos farmacológicos, efectos benéficos y adversos por el uso no responsable de los productos cannábicos, así como argumentos asociados a las adicciones y complicaciones del uso no responsable de los cannabinoides con aplicación en salud.

Origen histórico del consumo y producción de la

Cannabis en México

La Cannabis, aunque posee una historia milenaria en culturas como la china,1 cabe destacar que esta no es una planta originaria de Mesoamérica.2 Su historia en México comenzó con la llegada de los españoles, quienes promovieron su cultivo para fines industriales. Hernán Cortés recomendó la siembra de cáñamo y Pedro Cuadrado (1545) introdujo la planta en la Nueva España, estableciéndose los primeros cultivos de importancia en la región de Atlixco Puebla hacia el año 1642. Sin embargo, esta primera etapa

industrial se vio truncada en 1769, cuando el arzobispo Lorenzana prohibió su uso no industrial al asociarlo con rituales indígenas que aprovechaban sus efectos psicoactivos.3 A pesar de las prohibiciones, la planta sobrevivió gracias a su uso medicinal y ritual. Durante la Revolución Mexicana (1910-1920), su consumo se popularizó entre los combatientes, como lo demuestran canciones y relatos de la época. Con el fin del conflicto, la Constitución de 1917 marcó el inicio de una era de prohibición más severa, con campañas contra “drogas que degeneraran a la raza”, una visión enfocada en la reconstrucción social de la nación. Entre 1920 y 1930, se fortaleció un paradigma médico jurídico que consideraba al consumidor como un enfermo que debía ser “curado” o un delincuente que debía ser aislado. Durante la mayor parte del siglo XX, la Cannabis fue estigmatizada y su historia se vio opacada por su vínculo con el crimen organizado.[3],4 El cambio de siglo trajo una nueva perspectiva, centrada en el potencial terapéutico de la Cannabis para tratar enfermedades crónico-degenerativas. Este enfoque, impulsado por una sociedad civil cada vez más organizada, ha generado debates nacionales que han culminado en la creación de nuevas políticas públicas. Las asociaciones civiles han sido fundamentales, no solo abogando por la despenalización del uso lúdico, sino también creando comunidades, generando empleos y proveyendo un acceso seguro a la planta sin fines de lucro.[4] Estos esfuerzos se materializaron en la “Ley Federal para la Regulación de la Cannabis” de 2020 y, de manera más concreta, en el “Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal” de 2021. Este reglamento fue recibido con gran optimismo por los sectores científico, empresarial y de innovación, abriendo la puerta a alianzas estratégicas con Estados Unidos y Canadá. La legislación actual protege el autocultivo de hasta seis plantas y la creación de asociaciones de consumidores.[3] No obstante, México

enfrenta una paradoja: mientras la regulación avanza, el país se ha convertido en un importador ilegal y consumidor de productos cannábicos que a menudo carecen de control de calidad. Este escenario presenta un desafío significativo para la salud pública y la consolidación de una industria cannábica nacional regulada que garantice seguridad y beneficios económicos para el país.

Potencial Económico y Retos de la Industria de la

Cannabis en México

La creciente industria del Cannabis en México presenta un panorama de marcadas oportunidades económicas en contraste a significativos desafíos regulatorios.[3] El potencial de mercado es in

menso, atrayendo a inversionistas, empresarios y colectivos que ven en la planta un nicho de oportunidad. Se estima que en México existen 1.3 millones de consumidores potenciales, con proyecciones considerables para el turismo cannábico, lo que podría generar ingresos de millones de pesos anualmente. Eventos de difusión,

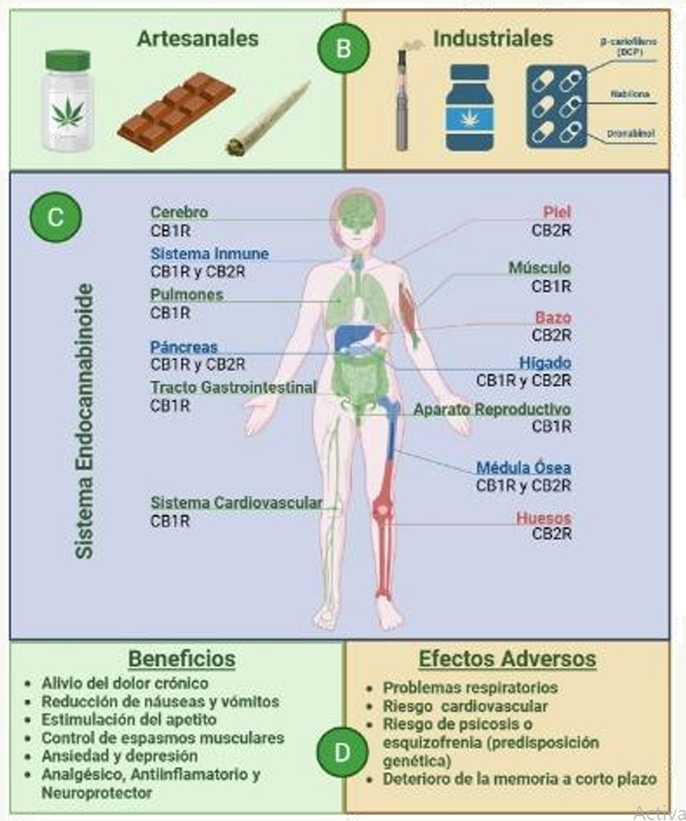

como congresos especializados, ya demuestran una considerable derrama económica, evidenciando el interés y la viabilidad financiera de los sectores asociados.5 Datos de la industria sugieren que México ya es el segundo productor de la Cannabis más grande del mundo, con una cadena productiva que involucra a cerca de 500,000 personas y genera entre 15,000 y 27,000 toneladas anuales (Ver Figura 1A). Este volumen de producción subraya la urgencia de un marco regulatorio robusto. En este sentido, se ha propuesto la creación de un Instituto Mexicano del Cannabis, que sería responsable de supervisar toda

la cadena, desde la siembra hasta la comercialización (Ver Figura 1B), y de gestionar las licencias, limitando el uso personal a cuatro plantas por vivienda y la posesión a 28 gramos.[5],6 A pesar de este potencial y de los avances legislativos, como el reglamento para el uso medicinal de 2021, la implementación ha sido extremadamente lenta. La producción y el consumo por vías farmacéuticas legales son prácticamente inexistentes. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario (COFEPRIS), hasta abril de 2024, solo había otorgado un número mínimo de permisos de importación, dejando a los pacientes sin acceso a tratamientos regulados y con control de calidad.[6] Esta lentitud ha creado una paradoja: mientras la demanda de productos cannábicos para tratar enfermedades crónico-degenerativas aumenta, los pacientes se ven forzados a recurrir a un mercado negro que no garantiza la calidad ni la seguridad de los productos. Aunque el valor del mercado medicinal no oficial se estimó en 555 millones de dólares en 2024, la falta de regulación impide que estos beneficios se traduzcan en un sistema de salud pública robusto y en una industria nacional segura.[5],[6] Para que México capitalice su potencial y atienda la demanda social, es fundamental una mayor corresponsabilidad entre el gobierno, las universidades, los empresarios y la sociedad. Se necesita un esfuerzo conjunto para consolidar una industria cannábica responsable, que priorice la investigación, la seguridad del paciente y el desarrollo sostenible, transformando el potencial económico en un beneficio tangible para el país.

Dependencia de la Cannabis: Mecanismos, Síntomas y Complicaciones

El consumo de la Cannabis, relacionado con su principal compuesto psicoactivo, el Δ9-THC puede conducir al desarrollo de un trastorno ligado al consumo. Una condición clínica reconocida que

afecta a un porcentaje significativo de usuarios, especialmente a aquellos con un patrón de uso frecuente y prolongado. Se estima que hasta 1 de cada 3 consumidores habituales puede desarrollar

una dependencia. Esta condición se origina en la interacción del Δ9-THC con el SE en el cerebro; un sistema biológico de comunicación lipídica y endógeno crucial para regular funciones como el placer, la memoria, el apetito o la coordinación (Ver Figura 1C).7 El Δ9-THC imita a los neurotransmisores naturales del cuerpo (endocannabinoides), pero su acción es mucho más potente y duradera.8 Al unirse a los receptores cannabinoides tipo 1 (CB1), predominantemente en el cerebro, provoca una liberación masiva de dopamina, generando la euforia o “high” que buscan los usuarios.[8],9 Sin embargo, esta sobreestimulación constante obliga al cerebro a adaptarse: reduce la producción de endocannabinoides y disminuye la cantidad-sensibilidad de los receptores CB1.10 Este proceso, conocido como tolerancia, obliga al usuario a consumir dosis cada vez mayores para alcanzar el mismo efecto. Cuando el consumo se detiene, el cerebro entra en un estado de desequilibrio, manifestando el síndrome de abstinencia (irritabilidad, ansiedad, insomnio), lo que refuerza el ciclo de la dependencia.[10] Los efectos agudos de la Cannabis aparecen inmediatamente después del consumo. Psicológicamente, se manifiestan como euforia, relajación, desinhibición y una percepción alterada del tiempo y el espacio. Sin embargo, también se produce una notable afectación de la memoria a corto plazo y una dificultad para concentrarse y resolver problemas. Físicamente, los signos incluyen enrojecimiento ocular, sequedad de boca, aumento del apetito (conocido como “munchies”) y taquicardia. Las complicaciones del uso agudo no deben subestimarse.[10] En usuarios inexpertos o con dosis altas, pueden surgir ataques de pánico, ansiedad intensa y paranoia. En individuos con predisposición genética, el Δ9-THC puede desencadenar episodios psicóticos agudos con alucinaciones. Además, la afectación del juicio y la coordinación motora aumenta drásticamente el riesgo de accidentes. Una complicación más rara, pero severa, es el síndrome de hiperémesis cannabinoide, que provoca náuseas y vómitos intensos en consumidores crónicos (Ver Figura 1D).[9] El efecto crónico de la Cannabis trasciende los

efectos temporales y causa alteraciones duraderas en la estructura y función del cerebro. A nivel psiquiátrico, aumenta significativamente el riesgo de desarrollar trastornos como la esquizofrenia, la

depresión y la ansiedad, un riesgo que se magnifica si el consumo se inicia en la adolescencia, una etapa crítica del desarrollo cerebral.11 El daño a nivel celular es profundo y afecta a las células gliales, que son fundamentales para el soporte y la protección de las neuronas. El daño en los astrocitos mediado por el Δ9-THC induce

clasmatodendrosis, una forma de degeneración irreversible de este tipo de células gliales. Estas células son vitales para regular la comunicación sináptica y mantener la homeostasis neuronal. [10],[11] Su deterioro afecta la liberación de neurotransmisores como el glutamato, interrumpe la conectividad neuronal y contribuye directamente a los déficits de memoria y aprendizaje asociados al consumo crónico. Por otro lado, la Cannabis activa la microglía,[11],12 las células inmunitarias del cerebro, induciendo un estado proinflamatorio crónico. Esta neuroinflamación, especialmente en regiones como el cerebelo y la corteza prefrontal, está vinculada al deterioro cognitivo, problemas de coordinación motora y la aparición de comportamientos depresivos.13 Cabe destacar que el SE es clave para la formación de mielina, la capa protectora que recubre los axones neuronales y permite una comunicación rápida y eficiente.14 El consumo crónico de Δ9-THC, sobre todo en la

adolescencia, inhibe la maduración de los oligodendrocitos (las células productoras de mielina), provocando una pérdida de esta capa protectora.[14] Estudios en humanos han demostrado una reducción del volumen en zonas de materia blanca, como el cuerpo calloso. Este daño en el cerebro se traduce en disfunciones cognitivas severas y podría favorecer los patrones de consumo compulsivo.[14] En conclusión, mientras que el uso agudo de la Cannabis produce

efectos psicoactivos buscados por los usuarios, el consumo crónico desencadena una cascada de eventos neurobiológicos perjudiciales. El daño no es solo funcional, sino estructural, afectando a las células de soporte neuronal y la integridad de las vías de comunicación cerebral, lo que subyace a las graves complicaciones psiquiátricas y cognitivas observadas en pacientes o usuarios consumidores a largo plazo.

Contextualización tradicional y cultural asociada al

consumo de la Cannabis en México

México posee una profunda herencia etnobotánica, donde plantas sagradas como el peyote, la Salvia divinorum o los hongos psilocibios han sido parte integral de su historia precolombina y sus prácticas de rituales para comunicarse con sus dioses, dichas prácticas están arraigadas hasta la actualidad. A diferencia de estas “plantas de poder” nativas, la historia de la Cannabis en el país comienza con su introducción por los españoles en el siglo XVI, no con fines psicoactivos, sino industriales. Su cultivo fue promovido para la producción de cáñamo, una fibra indispensable parala fabricación de cuerdas, velas y textiles para el imperio.[2],[3] Sin embargo, las comunidades indígenas y mestizas no tardaron en descubrir y apropiarse de las propiedades de la planta, integrándola a sus propias prácticas curativas y ceremoniales. Le otorgaron nombres como “pipiltzintzintli” (el más noble principito) y la emplearon en ungüentos e infusiones para aliviar dolencias, así como en rituales de adivinación.[4] Con el tiempo, su percepción cambió drásticamente. Durante el siglo XIX y principios del XX, el consumo de la Cannabis se asoció con las clases marginadas, soldados y prisioneros. Se convirtió en un símbolo de los desposeídos, y su uso se popularizó entre las tropas durante la Revolución Mexicana, quedando inmortalizado en la

cultura popular a través de canciones como “La Cucaracha”.[2-4] Esta asociación con la marginalidad fue el preludio de una intensa estigmatización. En las décadas de 1920 y 1930, influenciado por campañas prohibicionistas y una élite nacional que buscaba “modernizar” al país, la Cannabis fue vinculado a la locura y la criminalidad, lo que culminó en su prohibición total.[2-6] Hoy, México vive un resurgimiento cultural de la Cannabis. Movimientos sociales y de pacientes luchan por su legalización medicinal, rescatando sus usos tradicionales, mientras que en otros círculos se ha normalizado su uso recreativo. Así, la planta ha

completado una línea del tiempo pasando de ser una fibra industrial a remedio ritual, de símbolo de rebelión al objeto de persecución, para convertirse finalmente en el centro de un intenso debate nacional sobre salud, derechos y cultura.

Conclusión

La relación de México con la planta de la Cannabis es una historia de contrastes. Introducida al país con fines industriales, la planta fue rápidamente integrada en la medicina tradicional y los rituales, solo para ser posteriormente estigmatizada y prohibida durante casi un siglo. Hoy, emerge un panorama complejo donde una creciente aceptación cultural de su potencial terapéutico contrasta con los significativos riesgos evidenciados por la ciencia biomédica.

Los efectos agudos de euforia son contrarrestados por las graves con secuencias del uso crónico, que incluyen el desarrollo de dependencia, déficits cognitivos duraderos y daños estructurales en el cerebro, como la neuroinflamación y el deterioro de la mielina, especialmente cuando el consumo se inicia en la adolescencia.

Este desafío de salud pública se agrava por la existencia de un vasto mercado no regulado que opera en paralelo a un marco legal inmaduro, dejando a los usuarios sin garantías de seguridad o calidad. Para que México pueda aprovechar los beneficios potenciales de la Cannabis mientras protege a su población, es imperativa una estrategia integral que combine una regulación robusta, educación basada en evidencia científica y una mayor investigación farmacológica que cierre la brecha entre la percepción cultural o lúdica y las realidades neurobiológicas de su consumo. Aunque el uso de la Cannabis en México presenta potenciales beneficios, especialmente en el ámbito medicinal, aún existen preocupaciones relevantes respecto a la percepción del riesgo, el uso indebido y el impacto en la salud pública. Es fundamental fortalecer las regulaciones, la investigación y la educación para maximizar los beneficios y mitigar los riesgos del consumo de la Cannabis en el país.

Figura 1. Cannabis, su transformación y efecto farmacológico. La producción de Cannabis en México se ha potencializado (A), llevando a consumirla de forma natural o a través de procesos artesanales o en presentaciones farmacéuticas (B). Su farmacología se explica a través de la expresión de receptores cannabinoides (C) teniendo efectos benéficos y adversos para la salud del ser humano(D). Figura creada usando el software Biorender.

Descargue aquí el artículo en PDF

- Clarke, R. C.; Mark, D. M. Cannabis: Evolution and Ethnobotany. 1st ed. University of California Press, 2013. Disponible en línea: http://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt3fh2f8 (acceso 06, 08, 2025) ↩︎

- Díaz, J. L. Las plantas mágicas y la conciencia visionaria. Arqueología Mexicana. 2003, 10(59), 18-25. ↩︎

- Honorable Cámara de Diputados LX Legislatura, Foro para la regulación de la Cannabis en México. 2009, pp 1-165. ↩︎

- Schievenini-Stefanon, J. D. La Prohibición nacional del Cannabis en México: revisión histórica de la relación entre leyes y ciencia. NÓESI. Revista de Ciencias Sociales. 2021, 30(60), 20-44. DOI: https://doi.org/10.20983/noesis.2021.2.2 ↩︎

- Molina L. M.; Juárez, J. La genética revela mecanismos biológicos de la dependencia de sustancias. ADICCIONES, Ciencia, Salud y Sociedad. 1ra ed.; Universidad de Guadalajara (Editorial): Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México. 2024; pp 187-191. ISBN: 978-607-581-243-4. Disponible en línea: https://ineurociencias-cucba.udg.mx/investigacion/publicaciones (acceso 06, 08, 2025) ↩︎

- Ruiz de Chávez M.H.; Salinas de la Torre E.; Olaiz Barragán G. 2017. Bioética y salud pública en la regularización de la marihuana. Editorial Fontamara ↩︎

- Schlag, A. K.; O’Sullivan, S. E.; Zafar, R. R.; Nutt, D. J. Current controversies in medical Cannabis: Recent developments in human clinical applications and potential therapeutics. Neuropharmacology 2021, 191, 108586. DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2021.108586 ↩︎

- Zamberletti, E.; Gabaglio, M.; Prini, P.; Rubino, T.; Parolaro, Eur. Neuropsychopharmacol. 2015, 25(12), 2404-2415. DOI: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2015.09.021 ↩︎

- Stark, T.; Di Martino, S.; Drago, F.; Wotjak, C. T.; Micale, V. Phytocannabinoids and schizophrenia: Focus on adolescence as a critical window of enhanced vulnerability and opportunity for treatment. Pharmacol. Res. 2021, 174, DOI: https://doi.org/10.1016/j.phrs.2021.105938 ↩︎

- Rubino, T.; Realini, N.; Braida, D.; Guidi, S.; Capurro, V.; Viganò, D.; Guidali, C.; Pinter, M.; Sala, M.; Bartesaghi, R.; Parolaro, D. Changes in hippocampal morphology and neuroplasticity induced by adolescent THC treatment are associated with cognitive impairment in adulthood. Hippocampus 2009, 19(8), 763 DOI: https://doi.org/10.1002/hipo.20554 ↩︎

- Landucci, E.; Mazzantini, C.; Lana, D.; Giovannini, M. G.; Pellegrini-Giampietro, D. E. Neuronal and Astrocytic Morphological Alterations Driven by Prolonged Exposure with Δ9-Tetrahydrocannabinol but Not Cannabidiol. Toxics 2022, 10(2), 48. DOI: https://doi.org/10.3390/toxics10020048 ↩︎

- Melis, M.; Frau, R.; Kalivas, P. W.; Spencer, S.; Chioma, V.; Zamberletti, E.; Rubino, T.; Parolaro, D. New vistas on Cannabis use disorder. Neuropharmacology 2017, 124, 62-72. DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2017.03.033 ↩︎

- Tanaka, M.; Sackett, S.; Zhang, Y. Endocannabinoid Modulation of Microglial

Phenotypes Neuropathology. Front. Neurol. 2020, 11. DOI: https://doi.org/10.3389/fneur.2020.00087 ↩︎ - Huerga-Gómez, A.; Aguado, T.; Sánchez-de la Torre, A.; Bernal-Chico, A.; Matute, C.; Mato, S.; Guzmán, M.; Galve-Roperh, I.; Palazuelos, J. Δ9 -Tetra hydrocannabinol promotes oligodendrocyte development and CNS myelination in vivo. Glia 2021, 69(3), 532–545. DOI: https://doi.org/10.1002/glia.23911 ↩︎